魚的自述

魚類,,是最古老的脊椎動物,。它們幾乎棲居于地球上所有的水生環(huán)境,,從淡水的湖泊,、河流到咸水的大海和大洋,。魚類分為兩個總綱:無頜總綱及有頜總綱,。大多數(shù)魚類是終年生活在水中,,用鰓呼吸,用鰭輔助身體平衡與運(yùn)動的變溫脊椎動物,。雖然大多數(shù)魚類是冷血動物,,但很多鯊魚和金槍魚是半恒溫的,月亮魚則是恒溫的,。全球現(xiàn)生種魚類共有3萬余種,,占已命名脊椎動物大半,且每年以約150種新種魚類不斷被發(fā)現(xiàn),。

魚類動物作為生物醫(yī)學(xué),、環(huán)境保護(hù)科學(xué)等領(lǐng)域的實(shí)驗(yàn)研究對象或材料,已在世界各地獲得了不少科研成果,,如1950年Gordon氏,、1968年Klontz和Smith二氏等的研究,僅在1968年以前十二年中,,各國主要生物科學(xué)的雜志就發(fā)表有關(guān)報告達(dá)2,500篇,近20余年來,,有關(guān)文獻(xiàn)就更多了,,在已知的脊椎動物種屬中,魚類達(dá)30,,000種(估計有40,,000種),而鳥類為8,,600種,,哺乳類(即現(xiàn)今常用的小鼠、大鼠,、家兔,、家犬等屬之)卻只有4,500種,??梢妼Ⅳ~類動物作為實(shí)驗(yàn)材料確系取之不盡的資源,這促使人們對如此豐富的潛在資源廣為開發(fā)研究和嘗試應(yīng)用,。

選用魚類進(jìn)行生物醫(yī)學(xué)研究,,特別是藥物的毒理學(xué)和藥理學(xué)試驗(yàn),具有很多獨(dú)特的優(yōu)點(diǎn):魚對某些藥物,、毒氣十分敏感,,只要含有極微量的成分就可引起很強(qiáng)的反應(yīng);以魚進(jìn)行藥理,、毒理試驗(yàn),,除以死亡為指標(biāo)外,對其習(xí)性的影響可能更為靈敏,;以體型較小的魚直接放入不同濃度的適宜,;這對研究某些含量低或藥理作用弱而需長期口服給藥的中草藥可能更為適宜;魚對某些中樞神經(jīng)興奮或抑制藥的反應(yīng)比較敏感,;魚試驗(yàn)法結(jié)果判斷明確并易于掌握,;在飼養(yǎng)管理上,魚是一種比較經(jīng)濟(jì)的實(shí)驗(yàn)動物,。

常用實(shí)驗(yàn)魚品系

斑馬魚原產(chǎn)于南亞,,是一種常見的熱帶魚。斑馬魚體形纖細(xì),,成體長3—4厘米,,對水質(zhì)要求不高。目前有約20個斑馬魚品系,,其細(xì)胞標(biāo)記技術(shù),、組織移植技術(shù),、突變技術(shù)、單倍體育種技術(shù),、轉(zhuǎn)基因技術(shù),、基因活性抑制技術(shù)等已經(jīng)成熟,且有數(shù)以千計的胚胎突變體,,是研究胚胎發(fā)育分子機(jī)制的優(yōu)良資源,,已經(jīng)成為最受重視的脊椎動物發(fā)育生物學(xué)模式之一。斑馬魚與人類的基因有著87%高度的相似性,,是醫(yī)學(xué)和生命科學(xué)研究中第二大最常用的動物模型,,是可以用于研究胚胎發(fā)育和模擬人類疾病的流行生物。相關(guān)研究表明:71%的人類基因在斑馬魚基因組中有同源基因,。69%的斑馬魚基因在人類基因組中有同源基因,。人類疾病相關(guān)基因82%可在斑馬魚基因組中找到同源基因。

青鱂因?yàn)橛型蛔儌€體存在,,最早被作為研究材料用于遺傳學(xué)的分析工作。青鏘有伙伴性的體色基因r,,利用其等位基因可制出通過體色差異區(qū)別雌雄的系統(tǒng)非常方便,。1994年, 作為脊柱動物的代表被送上太空,完成了從受精到個體-整個發(fā)育過程,,實(shí)現(xiàn)了真正意義上“太空育種”,。廣泛應(yīng)用于生理學(xué)、生態(tài)學(xué),、內(nèi)分泌學(xué)等各方面的研究,。

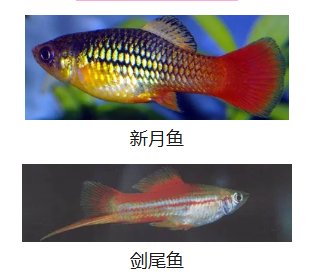

新月魚和劍尾魚雜交后易產(chǎn)生黑色素瘤。其屬內(nèi)的魚有不同的表型,,體色各異,所以通過雜交,、回交等手段可進(jìn)行基因遺傳連鎖研究,。劍尾魚對多種農(nóng)藥,、重金屬等毒物較敏感,,同時還對某些魚類病原體敏感性強(qiáng),,以及存在盲眼、畸形等諸多突變性狀,。國內(nèi)培育出RR-B,、RW-H,、BY-F三個劍尾魚品系,。

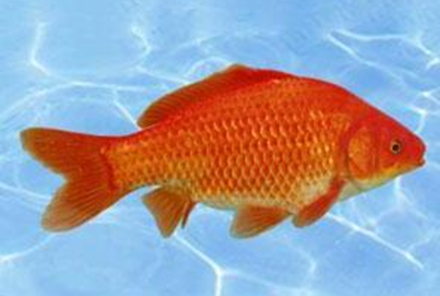

紅鯽為鯽魚的變種,,主要分布在江南一帶,,其食用,、觀賞價值很高,。由于紅鯽作為實(shí)驗(yàn)動物具有生活力強(qiáng)、性成熟早,、繁殖率強(qiáng),、體型適當(dāng)、雜食性等特點(diǎn),,湖南南華大學(xué)實(shí)驗(yàn)動物學(xué)部已將紅鯽魚實(shí)驗(yàn)動物化,,采用雌雄核發(fā)育技術(shù)建立了紅鯽魚近交系,主要用于遺傳育各種,、受精生物學(xué)、腫瘤學(xué),、毒理學(xué)等科學(xué)研究,。

稀有鮈鯽屬鯉科鮈鯽屬。本屬僅1種,,為我國特有種,,野生數(shù)量不多,僅見于長江上游的大渡河支流和四川成都附近的小河流中,。由于分布范圍狹窄,,天然數(shù)量不多,生活環(huán)境易受外界環(huán)境因素影響,,因此環(huán)境條件的不穩(wěn)定性對本種的正常生活構(gòu)成一定的威脅,。作為我國生態(tài)毒理學(xué)測試的模式動物。

實(shí)驗(yàn)魚的生物學(xué)特性

一般特性及生活習(xí)性:

(1)魚類一般為雌雄異體,,生殖腺通常成對,。軟骨魚類一般為體內(nèi)受精,行卵胎生,、胎生或卵生,,多數(shù)硬骨魚為體外受精。所產(chǎn)之卵淡水魚為沉性或浮性,,海水魚均為浮性,。魚類的性成熟與種類、營養(yǎng),、水溫,、光照等有很大關(guān)系,,并由促性腺激素調(diào)節(jié)。受精卵經(jīng)一定時間后孵化,,仔魚脫膜而出,。魚的一生分為胚胎期、仔魚期,、未成熟期與成魚期,。其中仔魚期死亡率最高。愛干凈,,通常不在吃睡處排糞尿,,呈現(xiàn)出一定的糞尿排泄規(guī)律。

(2)大部分魚類要么在淡水中生活,,要么在海水中生活,,但有不到10%的洄游魚類在淡水和海洋兩種生境中來回遷徙。在海洋中生長但需要去淡水中繁殖稱為溯河洄游(如中華鱘),,在淡水中生長但需要去海洋中繁殖稱為降河洄游(如花鰻鱺),。如果肥育和繁殖的遷徙發(fā)生在河湖之間,就稱之為半洄游性魚類,,一般是在湖泊中肥育,,在河流中產(chǎn)卵(如四大家魚)。保持遷徙通道的暢通對一些洄游或半洄游性魚類的生存至關(guān)重要性行為包括發(fā)情,、求偶和交配,。

解剖學(xué)特點(diǎn):

(1)用鰓呼吸,頭后兩側(cè)各有1個鰓孔

鰓是魚兒的呼吸器官,,從水中吸進(jìn)氧氣然后進(jìn)入血液輸送到魚身體各處,,與此同時把身體各處的二氧化碳輸送到鰓里排至水中水從口進(jìn)入,通過鰓區(qū),,然后從頭后方兩側(cè)的鰓孔排出,。但凡魚,必有鰓,,有緦必有鰓孔,。因此只要檢查鰓孔是否存在,就可以判斷是否是魚,。烏賊魚,、娃娃魚、鱷魚,、鯨魚這一類動物雖然也叫魚,,有的外形也很像魚,但這些不是真正的魚,。因?yàn)樗鼈儾挥闽w呼吸,,頭后兩側(cè)也沒有鰓孔,。

(2)用鰭幫助運(yùn)動和維持平衡

除個別品種外,魚都是有鰭(江南一帶通常稱鰭為“劃水”)鰭便是魚的附肢,,作用與動物的四肢有些相似,。鯨魚、江豬也有“鰭”,,但只是一張皮膜,,不像魚的鰭那樣,里面有一根根鰭條支撐著,。鰭分作背鰭,、尾鰭、胸鰭,、腹鰭和臀鰭。背鰭和臀鰭的功能是維持身體平衡,;胸鰭和腹鰭的功能以轉(zhuǎn)向?yàn)橹?,但也有平衡、制動作用尾鰭的作用很重要雖不是游泳的唯一動力,,但是一個重要的推進(jìn)工具,,此外,平衡,、轉(zhuǎn)向也離不開它,。

(3)用側(cè)線感知物體

在魚兒身體兩側(cè)中線上各有一條由細(xì)小點(diǎn)子排列成的“虛線”,這里就是魚(指成長個體)的一種感覺器官—側(cè)線,。但凡魚都是有側(cè)線,,只不過是有的非常清晰,有的細(xì)小難辨,,或是在身上看不見,,但在頭上依然存在。側(cè)線可以看作是魚的遠(yuǎn)距離感覺器,。

(4)用鰾幫助升降運(yùn)動

魚鰾別名魚泡或魚肚,,它是調(diào)節(jié)魚體密度,控制魚體在某水層的器官,。從淡水里釣上來的魚都是有鰾,。魚鰾中的氣體可脹可縮。倘若充氣膨脹,,有利于向上游動,,如排氣收縮,有利于下沉運(yùn)動,。大家都了解鯽魚比較機(jī)靈,,稍有動靜,,即行遁走,這與它的鰾具有感覺作用是分不開的,。

實(shí)驗(yàn)魚在科學(xué)研究中的應(yīng)用

斑馬魚作為一種脊椎類模式動物在二十世紀(jì)九十年代開始進(jìn)入新藥研發(fā)領(lǐng)域,,現(xiàn)已在歐美國家廣泛應(yīng)用于人類疾病模型研究、新藥篩選,、藥物毒性與安全性評價,,應(yīng)用領(lǐng)域覆蓋了腫瘤、心腦血管疾病,、神經(jīng)系統(tǒng)疾病,、代謝系統(tǒng)疾病以及抗炎與免疫系統(tǒng)疾病等幾乎所有的人類疾病領(lǐng)域。眾多研究者通過使用斑馬魚研究藥物成癮,、空間相關(guān)的學(xué)習(xí)記憶,、左右腦不對稱性行為、社會行為感覺相關(guān)的學(xué)習(xí)記憶等,。此外,,斑馬魚目前已有數(shù)以千計的胚胎突變體,是研究胚胎發(fā)育分子機(jī)制的優(yōu)良資源,,已經(jīng)成為最受重視的脊椎動物發(fā)育生物學(xué)模式之一,。

新月魚和劍尾魚雜交后易產(chǎn)生黑色素瘤,是研究黑色素瘤的理想實(shí)驗(yàn)動物,;青鱂因?yàn)橛型蛔儌€體存在,,最早被作為研究材料用于遺傳學(xué)的分析工作。稀有鮈鯽具有生活周期短,、繁殖性能優(yōu)越,、卵大且透明等諸多特點(diǎn)。與傳統(tǒng)的水生模式動物斑馬魚相比較,,稀有鮈鯽對環(huán)境溫度具有更廣泛的適應(yīng)性,,對環(huán)境污染物(如重金屬等)的靈敏度更高,對草魚出血病病毒的感染敏感性也高于斑馬魚,。因此,,稀有鮈鯽是開展病理學(xué)、免疫學(xué),、基礎(chǔ)生物學(xué),、環(huán)境毒理學(xué)和遺傳學(xué)研究的良好實(shí)驗(yàn)材料。